|

| प्रभात झा, केदार कानन, सुभाष चंद्र यादव, रमण कुमार के साथ तारानंद वियोगी |

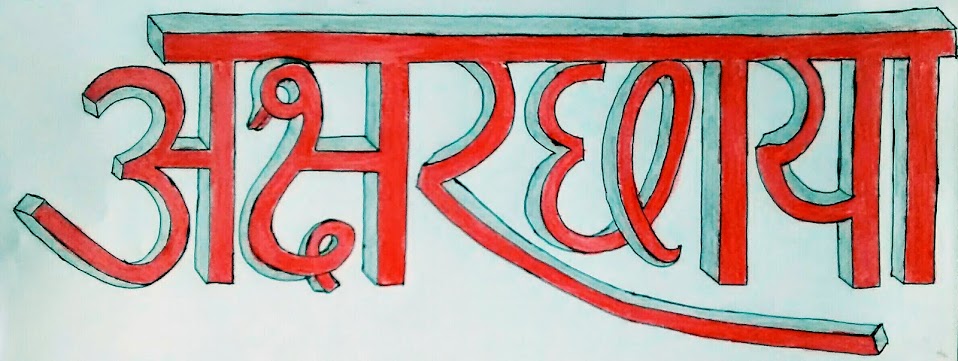

राजकमल चौधरी की प्रासंगिकता इस कारण और बढ़ जाती है कि उन्होंने उपेक्षित लोगों के संसार को एक अलग नजरिये से देखा जो समाज के लिए गाली बनता जा रहा था...बिना किसी पूर्वाग्रह और लाग–लपेट के। सभ्यता एवं जीवन के उन वर्जित इलाकों में उन्होंने प्रवेश किया जहाँ बहुतेरों की हिम्मत आज भी नहीं होती। उन्होंने अपनी शर्तों एवं सिद्धांतों पर जीवन जिया। उनके जीवन की बहुत-सी बातें एवं प्रसंग जो छूट रहे थे, बहुत सी कड़ियाँ जो जोड़ी जानी थीं, का विषद वर्णन तारानंद वियोगी की रचना 'जीवन क्या जिया : राजकमल चौधरी के उत्तर–प्रसंग' में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला , नई दिल्ली में इस पुस्तक के आ जाने की उम्मीद है जिसमें आप जान पाएंगे कि फूल बाबू का गांव उनके बारे में क्या राय रखता है, परिवार एवं बिरादरी की कौन-सी परंपराओं को उन्होंने झटके से तोड़ डाला जो रूढ बनती जा रही थी एवं साहित्य जगत में क्यों आज भी उनपर सभी एकमत नहीं हो पाते हैं। धूमिल कहते हैं―"वह एक ऐसा आदमी था जिसका मरना / कविता से बाहर नहीं है।" जीवन क्या जिया के प्रस्थान भाग में हम वहाँ पहुँच गए हैं जिसका उल्लेख रचना के शुरू में है तो अंत में भी वही जगह समाज के लिए सवाल खड़ा करती है यानी कि फूल बाबू का घर। तस्वीर में राजकमल के घर के आगे कुछ लेखक खड़े हैं। वहाँ पर लेखकों का जत्था आखिर क्या महसूस कर रहा था, क्या सब याद आ रहा था उन्हें...क्या देखा उन्होंने कि वे बेचैन हो गए थे। सुनिए स्वयं 'जीवन क्या जिया' के रचनाकार तारानंद वियोगी की जुबानी।

–––तो, मैं बता रहा था कि उस दिन केदार और सुभाष भाई आए थे। बरसों बरस के बाद हम राजकमल का घर देखने गए थे। घर देखकर हमारी आंखें भर आई थीं। वापस आकर हम ‘बदरिकाश्रम’ में बैठ गए थे और हजार तरह की चिंताओं में मुखर हो गए थे। केंद्र में राजकमल थे। केदार को ‘फूलबाबू का बंगला’ बेहद याद आ रहा था। उसका इस तरह नहीं होना उन्हें सदमे में डाल गया था। वह नहीं रहा तो उसके बदले में कुछ और होता! जैसे कोई स्मारक। वह नहीं तो कोई घर ही, जो उनका होता। कुछ भी नहीं होना यानी कि जंगल झाड़ फूस होना वाकई दुखी करता था। एक बार का जयंती समारोह हमने उसी बंगले पर मनाया था। वह केदार को याद था। देर तक हम उस बारे में चर्चा करते रहे। उन्होंने पूछा–उस बंगले का कोई फोटो है ? फोटो था। मैंने उन्हें दिखाया। उन्हें याद आया कि उस बंगले पर एक सरकारी साइनबोर्ड लगा रहता था, जिस पर लिखा था–पशुपालन विभाग, कृत्रिम प्रजनन केंद्र। मैंने उन्हें बताया कि उस बंगले के बारे में बनगांव के एक कवि रमेश चंद्र खां ‘किशोर’ ने एक कविता भी लिखी थी–राजकमल के देहांत के एक दो बरस बाद। केदार को कविता मालूम थी, फिर भी उसका एक बार फिर पाठ किया गया― " पत्थर पर दूब / कठिन है अथवा / असंभव, यह तो माटी का संयोग / या फिर तृप्ति का आकर्षण / या फिर वासना का योग! भखड़ी हुई चिकनी माटी पर / सुस्पष्ट है तुलसी के सिर पान की जड़ / जैसे आपरेशन टेबुल पर चिथड़े–चिथड़े हुआ उसका शरीर–––सचमुच, इसीलिए तो भूल गई / वह बेशरम उग्रतारा / उस भंगीबे को / निर्लज्जी को आज भी लाज नहीं कि खड़ी है अब तक / कचहरी में पुरुषों के बीच / डाइवोर्स के कठघरे में–––इसीलिए तो / महिषी का काटेज नुमा घर / माहिष्मती का दरिद्र ‘राज मंदिर’ / स्वार्थ की आंधी में / ढह गया/ बन गया भैंसों बैलों का बथान / टंग गया प्लेट मवेशी अस्पताल का / जिसमें कोष्ठित हुआ–कृत्रिम प्रजनन केंद्र / नन्हें नन्हें अक्षरों में–––‘कृत्रिम’ और ‘स्वतः' के मध्य की यह रेखा / दरअसल विरोध की रेखा / बहुत गहरी हो गई है अब / जैसे कि फूलबाबू की यही हो वसीयत / और जिसका साक्षी हो महिषी गांव / और यहां वाली उग्रतारा–––वह तो भूल ही गई बेटखौकी / निस्पृह हुई डायन / तभी तो उसी के लिए खिला गुलाब / उसी के निमित्त अर्पित गेंदा / बन गया पीला कपीस / उजला सफेद / जैसे मरीज श्वेत कुष्ठ का / कि जैसे गोबर के ढेर पर / भादो की बदली में जनमा कोई कुकुरमुत्ता–––" कविता ने हमें और भी उदास कर दिया।

–जानते हो केदार, वह जमीन जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया, उन्हें आराम से मिल गया हो, ऐसा भी नहीं था। वह जब 1966 में गांव आए तो इसी जमीन को उन्होंने घर बनाने के लिए पसंद किया। पुराने खतियान में वह उनके पुरखों की थी भी। लेकिन नया सर्वे चालू था। और यह जमीन दबंगों के कब्जे में थी। दबंग भी उन्हीं के गोतिया थे। स्थानीय प्रशासन और राजनीति पर दबंगों की पक्की पकड़ थी। मधुसूदन बाबू से तो यह सात जनम में नहीं होनेवाला था। राजकमल ने इसे लड़कर हासिल किया था। यानी कि देह के स्तर पर लड़कर–––

–लेकिन आज यह जमीन नीलू के कब्जे से कैसे निकल गई ?

–नहीं। निकली नहीं। निकाल दी गई। दरअसल यह प्लॉट राजकमल तीनों भाइयों के ही हिस्से में आया था। लेकिन केदार, शरम की बात है लेकिन सच है कि उस स्थल को बुधवारय परिवार घोर अशुभ मानता था। पंडितों के विधान के मुताबिक उस पर शौच कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सभी तो चाहते थे कि वह नीलू ही ले, लेकिन शशिकांता जी अड़ गर्इं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीलू को हिस्सा न दें सो ठीक, लेकिन वह जमीन नहीं चाहिए! तुमने देखा न, नीलू के चचेरे भाई को वह जमीन मिली है, लेकिन उस जगह उसने घर नहीं बनाया, हटकर बनाया। वहां जंगल है–––

–ओह! वहां कोई स्मारक होता!

–हम तो बीस बरस से यह चाहत लेकर बूढ़े हो रहे हैं केदार! जानते हो, 1978 में हरिमोहन बाबू (प्रख्यात लेखक) हमारे गांव आए थे। उग्रतारा के दर्शन के बाद खासतौर पर वह उस बंगला को देखने पहुंचे थे, और उस क्षण की अनुभूति को उन्होंने एक मार्मिक कविता में उतारा था–" मन में आया–रहता यदि यहां उनका कोई स्मारक / छोटी सी भी कोई प्रस्तर मूर्ति / फूल मैं चढ़ाता उनके सम्मान में/ लेकिन वहां कीचड़ मात्र कीचड़ था ठेहुने भर तक / कमल जा चुका था, कीचड़ ही कीचड़ था अब शेष। ऐसी ठेस लगी हृदय में कि जैसे / वहां बहुमूल्य अपना कुछ खो आया हूं–––"

–ओह!

–बहुत बोझ महसूस करते हैं यार! लेकिन उससे क्या होगा ? वे तैयार हों तभी तो!

फिर हम बात करने लगे कि राजकमल का परिवार उस घर, उस जगह को अशुभ क्यों मानता था। उसमें रहते हुए राजकमल मरे, केवल इतनी सी बात नहीं थी। रेणुजी के धरमपुर इलाके से माहिर कलाकारों को बुलवाकर राजकमल ने फूस के बने उस बंगले का सुरुचिपूर्ण निर्माण कराया था। इसका उपयोग वह अपने ऑफिस के रूप में करते थे, जिसमें शयनकक्ष और अतिथिकक्ष भी अलग अलग थे। शशिकांता जी पुराने आंगन में रहती थीं, जिसे हम ‘फूलबाबू का आंगन’ कहते थे, और वह मधुसूदन बाबू के आंगन से लगा हुआ था। केवल खाना खाने के लिए राजकमल आंगन जाते थे। बाकी सारा समय यहीं बिताते थे। उस जमाने के पारिवारिक बच्चों से पूछो तो वे यही बताते हैं कि जब भी कभी चाय पहुंचाने या किसी दूसरी बात के लिए वे वहां जाते तो उन्हें हमेशा लिखते हुए ही पाते थे। लेकिन, यह सच का केवल एक पहलू था। दूसरा यह था कि पड़ोस की एक विधवा युवती लगभग हमेशा उनके आस पास पाई जाती थी। गांव में फूलबाबू का रुतबा लगभग वैसा ही था, जैसा ‘पाथर फूल’ के फूलबाबू का हम देखते हैं। यानी कि कोई भी विरोध उन्हें मंजूर नहीं था। उस विधवा के बारे में समूचा गांव ‘जानता’ था कि बड़े बड़े अघोरियों से उसकी सांठ–गांठ है और यह कि वह ‘हक्कल डायन’ (विनाशक तांत्रिक अभिचारों में निष्णात) है। यह प्रसिद्धि थी कि राजकमल उस स्त्री का केवल दैहिक भोग ही नहीं करते बल्कि उससे ‘डायन’ सीख रहे थे। प्रख्यात लेखक सोमदेव, जो तंत्र विद्या के भी पारंगत हैं और राजकमल के मित्र भी रहे हैं, ने बताया था कि हां, राजकमल की मौत साधारण मृत्यु नहीं थी, तांत्रिक अभिचार में ही उनकी जान गई थी। उनका कथन था कि उच्चाटन प्रक्रिया सीखते हुए उनका संतुलन बिगड़ा और उन्हें जान गवांनी पड़ी थी। दूसरी ओर, यह भी कहा जाता था कि उस स्त्री की नकेल उन दबंगों के हाथ में थी, जिनसे लड़कर राजकमल ने वह जमीन हासिल की थी। विश्वास किया जाता था कि उस समूची जमीन को इस तरह ‘बांध’ दिया गया है कि उस पर बसकर सुखी जीवन बिताना असंभव है। शशिकांता जी का इस बात पर अटल विश्वास था। और, उस बंगले में एक और बात यह थी कि इलाके भर के मुफ्तखोर नशेड़ी दिन दिन भर वहां बैठकर फूलबाबू का दरबार करते, उनकी चिलम भरते रहते थे, या फिर मांस मछली भांग दारू का इंतजाम करते थे। और इन सबके बीच, राजकमल जीवन में आखिरी बार प्रेम की तलाश में थे। वह अलकनंदा दासगुप्त थीं, जो बनारस में रहती थीं। हर दिन उन्हें पत्र लिखते। उनके लिए कविताएं लिखते। इन दिनों तो वह गजलें और शेरो शायरी लिखने लगे थे, जो शायद जरा भी जमती नहीं थी। लेकिन वह हमारे आपके लिए शायद थी भी नहीं। वह जिसके लिए थी, उस पर जमती हो! मृत्यु से सिर्फ 126 दिन पहले, 12 फरवरी 1967 को इसी बंगला में बैठकर राजकमल ने अपने मित्र शंभुनाथ मिश्र को लिखा था–‘अलका को बीवी बनाकर रख लेना होगा, चाहे धर्म से, या कानून से, सहमति लेकर नहीं, सिर्फ उसे हमेशा के लिए साथ रख लिया जाए, मगर मुझे तो गांव में ही रहना होगा–और, गांव की अपनी सीमाएं होती हैं। क्या वह एक किसान लेखक की बीबी या प्रेमिका या रखैल बनकर स्थायी रूप से रह सकेगी ? वह कहती है, मगर, मुझे यकीन नहीं होता है।’

वह बंगला अब नहीं बचा था। लेकिन, उधर ‘फूलबाबू का आंगन’ भी नहीं बचा था–वह आंगन जहां हम अतिथियों के लिए भोजन बनवाते थे। पर, वह नीलू के दखल में था। चारों ओर से घेरकर नीलू ने लोहे का ग्रिल लगवा दिया था, जिस पर लिखा था–राजकमल निवास। ग्रिल की छेद से झांककर देखो अंदर जंगल झाड़ उगा दिखता था। और मधुसूदन बाबू का वह मकान–जिसमें 1934 का भूकंप आया, और जिसमें बंगालन संन्यासिन आर्इं, और जिसके कोठे पर प्रवेश की अनुमति मधुसूदन चैधरी और त्रिवेणी देवी को छोड़कर किसी को भी नहीं थी, और जहां राजकमल ने अपनी अनंत यात्रा का पहला कदम उठाया, और जहां नागार्जुन किसुन जैसे कितने ही दिग्गजों की ‘पानी पीढ़ी’ लगी थी, और जिसके बरामदे पर बैठाकर हम अपने अतिथियों को भोजन कराते थे–वह जर्जर हवेली, सुनसान वीराने में चीत्कार कर रही थी। टूटा ही सही, लेकिन किवाड़ अब तक मौजूद था। दीवारें ढह रही थीं। ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां ध्वस्त हो चुकी थीं। नीचे आंगन में विशाल ‘झाड़ झंखाड़’ उग आए थे। वहां अब कोई आदमी नहीं रहता था। वहां रहने वाले अंतिम आदमी सरोज बाबू थे। उनकी मृतात्मा के प्रति हमने कृतज्ञता ज्ञापित की कि जब तक वह जीवित रहे, इस घर को घर की गरिमा मिलती रही। केदार बोले–लेकिन मित्र, उस आंगन में जाकर तो तुम बिल्कुल से बेचैन आत्मा दिख रहे थे! कुछ ज्यादा ही विचलित नहीं थे ?

मैं झेंप गया। अब मैं केदार को कैसे समझाता कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था! हुआ यह था कि दो वीर बांकुरे मेरी आंखों में आकर खड़े हो गए थे। वे दोनों लालकाका और फूलबाबू थे। और, मैं एक ही साथ दोनों की ‘उचिती’ कर रहा था–आप दोनों ही गलती पर थे महाराज! दोनों ही कुपंथ चढ़े थे! बाप बेटे भी कहीं इस तरह लड़ते हैं! ज्ञानी बाप बेटे!

संपर्क :

तारानंद वियोगी

मोबाइल – 09431413125

ईमेल – tara.viyogi@gmail.com

संपर्क :

तारानंद वियोगी

मोबाइल – 09431413125

ईमेल – tara.viyogi@gmail.com