मैं उन शुरूआती पाठकों में से हूँ जिसे बोधि प्रकाशन से आया संग्रह “ पुनपुन और अन्य कविताएँ ” पढने का सुयोग प्राप्त हुआ है। प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा का यह पहला संग्रह है। यह संयोग नहीं है कि संग्रह की हर दूसरी रचना कवि के स्मृति-क्षेत्र से है। आज के डिजिटल समय में जब अपनों के फोन नंबर तक विस्मृत हो चुके हैं या होने की प्रक्रिया में है तथा संबंधों की दुनिया सिमटती-सिकुड़ती जा रही है, तो जीवन को दर्ज करना कितना दुरूह कार्य है...समझा जा सकता है। प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा अपने काव्य-संग्रह में कहते हैं – “ प्रत्येक व्यक्ति पर छाप छोड़ते / इस समय का एक सिरा कुएँ की और / और दूसरा सिरा खाई की ओर है / बीच के सिकुड़ रहे रास्ते पर / बहुत कम कविता है / बहुत कम प्यार है / बहुत कम जीवन है / बहुत कम करुणा है / अंक बहुत-बहुत / शब्द बहुत कम हैं ” ( 2 x 3 = 5, पृष्ठ 107-108 )

कल्पना कीजिये कि एक मनुष्य जो सबकुछ भूल चुका है, उसका अतीत उसके साथ नहीं है...उससे मिलना क्या एक दु:स्वप्न की तरह नहीं होगा। कविता इसी दु:स्वप्न से मनुष्य को बचाने की कोशिश है। संग्रह में संकलित कविताएँ मनुष्य के स्मृति-द्वार पर एक आत्मीय दस्तक की तरह है। जाहिर है कि स्मृतियों को बचाने के लिए शब्दों का बचा रहना जरुरी है एवं शब्दों के लिए मनुष्यता का और फिर इसके लिए संवेदनाओं का बचे रहना जरुरी है। प्रत्यूष अपनी शीर्षक कविता ‘पुनपुन’ में कहते हैं – “ पुनपुन, बहती रही तुम इसी तरह हमेशा / धरती के इस हिस्से में प्रवेश करती रहो / मनुष्यों और फसलों के भीतर / ज्ञान और सूचना के इस अराजक समय में / सींचती रहो हमारी संवेदना ” ( पुनपुन, पृष्ठ 26 )

कवि पिता, गाँव, नीम, पीपल, बबूल, मीठा कुआँ आदि शीर्षक कविताओं में इन स्मृतिबिंबों से स्वयं को ही नहीं जोड़ते, बल्कि पाठकों को भी उनके स्मृति संसार में ले चलते हैं जहाँ सबकुछ अकृत्रिम है। ‘ढेंकी’ कविता में वे उस घरेलू चीज को इसलिये याद करते हैं क्योंकि तब सृजन की प्रक्रिया में साहचर्य था। आज मशीन उस कार्य को अकेले कर रहा है, मगर क्या इस प्रक्रिया में उल्लास है कहीं !

वे संग्रह में केवल सुखद एवं मीठी स्मृतियों को ही दर्ज नहीं करते, बल्कि अतीत के कड़वे हिस्से को भी सामने रखते हैं। उनका जनपद नब्बे के दशक में हिंसाग्रस्त था। यह स्मृति आज भी उन्हें व्यथित करती है। वे कहते हैं – “ हमारी धरती खून से लाल थी / लेकिन बचा हुआ था उसका हरापन / हम खून के धब्बे मिटाते / तो मिट जाता धरती का हरा रंग / और जब हरापन बचाते / तो खून के छींटे भी बच जाते ” ( हरख बाबा की स्मृति के साथ, पृष्ठ 33 ) उसके पश्चात विस्थापन अवश्यंभावी हो जाता है। अपनी जमीन से विस्थापित होकर भी मनुष्य नहीं संभलता उलटे अपनी आजादी, अपना समय गँवा देता है, जिसे कवि ने बारीकी से पकड़ा है। वे कहते हैं – “ हमें लील लिया शहर के कंक्रीटों ने / सुविधाओं ने बढ़ाई हमारी लालच / छीन लिया इस शहर ने हमारा समय / हमारी आजादी को ” ( हरख बाबा की स्मृति के साथ, पृष्ठ 33 ) । पर, कवि की उम्मीद अभी चूकी नहीं है I कवि का कहना है – “ यह शब्दों का समय नहीं है / यह स्मृतियों का समय नहीं है / यह मनुष्यों का समय नहीं है / यह इन सबको बचा लेने का समय है ” ( पीले पन्नों वाली कविता, पृष्ठ 38 )

संग्रह का सजग कवि भावों के अतिरेक में नहीं बहता, बल्कि धैर्यपूर्वक विचार करते हुए मनुष्यता के पक्ष में खडा होता है। उनकी पंक्तियाँ देखें – “ जब गिर चुका होता है / अंधेरी रात में धरती का तापमान / और तुम अपने गुस्से को उतारकर / मीठी नींद की आगोश में होते हो / एक लावा मेरे भीतर पिघल रहा होता है / मैं बटोर रहा होता हूँ अपने भीतर / सच को सच कहने की ताकत / लावे की आँच में पके होते हैं मेरे शब्द / मैं चढ़ाता हूँ उन पर अनुभव की लेप ” ( गुस्सा, पृष्ठ 62 )

हर मनुष्य की कामना शांति की होती है, लेकिन अन्याय से उपजी अशांति को कौन चाहेगा ! प्रत्यूष कहते हैं – शांति जरूर चाही मैंने / पर अन्याय के खिलाफ युद्ध न हो / ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा ( चाहतें, पृष्ठ 63 ) कवि के भावों एवं विचारों का यही संतुलन अन्य रचनाओं में भी स्पष्ट दिखता है। उनकी दृष्टि व्यापक है। इसकी बानगी ‘बनजारे’ शीर्षक कविता में देख सकते हैं – “ कुछ सभ्य चतुर लोगों के लिए / वे असभ्यता और बर्बरता के प्रतीक हैं / कुछ ज्यादा सभ्य और ज्यादा चतुर लोगों के लिए / वे सस्ते मजदूर जिन्हें उत्पादन की भट्ठी में खपाया जा सकता है / कुछ और ज्यादा सभ्य लोगों की नजर में / वे सभ्यता के छूट चुके पहरुए हैं ” ( बनजारे, पृष्ठ 65 )

बाजारवाद एवं तकनीक के परिणामस्वरूप मनुष्य सभ्यता के विविध सोपानों पर चढ़ता हुआ पृथ्वी की परिधि के पार पहुँच चुका है तथा नित्य नई संभावनाएं तलाश रहा है। समय की विद्रूपता तो देखिए कि जहाँ एक तरफ मनुष्य खुद मशीन में तब्दील होता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मशीनों में संवेदनाएं भरने की कोशिश कर रहा है। कवि कहता है – “ गढ़ी जा रही हैं कई तरह के / रूप-रंग और भाव वाली मूर्तियाँ / अलग-अलग होता जा रहा है / उनका आकार और स्वरूप / विविधता से भरी ये मूर्तियाँ चेहरे के सच को बता रही हैं / चेहरे मूर्तियों में बदलने लगे हैं और मूर्तियाँ चेहरों में / ऐसे विरोधाभासी समय में कुछ चेहरे अब भी हैं जो सोचते हैं / मूर्तियों ने अब तक यह काम शुरू नहीं किया है ” ( चेहरा, पृष्ठ 71 )

संग्रह की रचनाओं में कवि की स्थानीयता प्रमुखता से विद्यमान है। कवि का लोकेल स्मृतियों के संग परबाबा, पिता, गाँव, नदी, पेड़, दोस्त, बहन आदि विविध बिंबों के रूप में पाठकों के समक्ष आता है तथा कवि का निज पाठकों का निज बन जाता है। कविता यहाँ सार्थक हो जाती है। पाठकों से सीधा संवाद करती कविताएँ भाषा एवं कहन के स्तर पर सहज एवं प्रवाहमय हैं तथा शिल्प तो कई छोटी कविताओं में अद्भुत बन पड़ा है। एक छोटी कविता ‘चाह’ को पढ़ते हैं।

“ हम समय के साथ चलना चाहते थे / हम समय के साथ लड़ना चाहते थे / हम समय के गीत गाना चाहते थे / हम समय से प्रीत करना चाहते थे / हम समय को जीत लेना चाहते थे ” ( चाह, पृष्ठ 81 )

प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा की बहुआयामी कविताओं में लोक विविधताओं के साथ विद्यमान होता है। चाहे वह रचना में स्मृति के रूप में आये या विस्थापन को अभिव्यक्त करे या प्रकृति को ही आख्यायित करे...हर रूप में प्रभावी हैं। समकालीन यथार्थ के प्रति सजग कवि के पास अपना शब्द भंडार है जो उसके जमीन से जुड़े होने का परिचय देती हैं। उनकी कविताओं की भाषा आम बोलचाल की भाषा है तथा कई जगह अपने जनपद की भाषा ‘मगही’ का प्रयोग करके उन्होंने रचनाओं को समृद्ध किया है।

पाठकों एवं समीक्षकों को संग्रह की रचनाओं में समकालीन राजनैतिक चेतना का अभाव महसूस हो सकता है। चूँकि कवि मगध के उस क्षेत्र से है जो राजनैतिक रूप से अतिसंवेदनशील है तथा विगत दशकों में वहाँ का इतिहास जातीय हिंसा-प्रतिहिंसा का रहा है। अतः उस क्षेत्र के रचनाकार से यह उम्मीद बंधती है कि वह इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार लोगों की शिनाख्त करे। संग्रह में कवि सीधे प्रतिपक्ष न बन, इन परिस्थितियों से उपजे जख्मों पर मरहम रखता है जोकि मानवता की कसौटी है। इस प्रसंग में कुंवर नारायण का कथन प्रासंगिक है कि “ जीवन को सीधे-सादे ढंग से प्रस्तुत करने वाली कविता भी महान कविता हो सकती है, लेकिन यह यकीन भी इतना बेलोच नहीं होना चाहिये कि उसके रहते एक नजीर अकबराबादी की संभावनाएं तो बने, लेकिन एक ग़ालिब के लिये मुश्किलें पैदा हों...! ”

आद्योपांत पढ़ते हुए लगा कि कवि गंभीर विषयों पर जिस सहजता से बात रखते हैं, वह अपार धैर्य एवं संयम का परिणाम है। पहला संग्रह पढने के बाद पाठकों की उम्मीद प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा से और बढ़ जाएगी, ऐसा विश्वास है। कवि को ढेर सारी शुभकामनाएं !

कवि - प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा

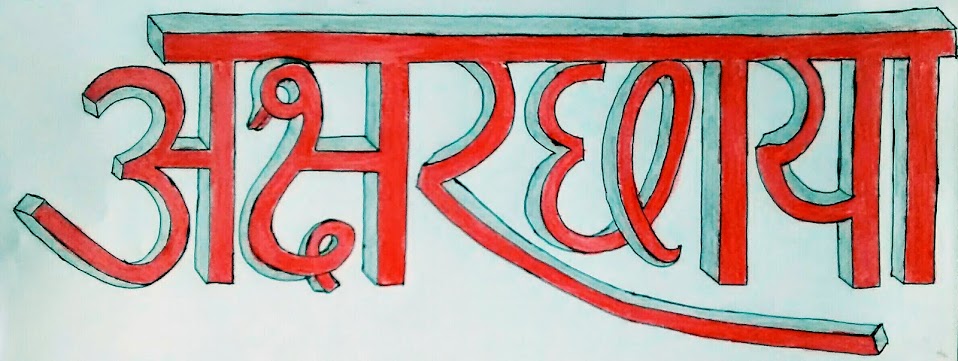

रचना - पुनपुन और अन्य कविताएँ

प्रकाशन - बोधि प्रकाशन

मूल्य - 120 रुपये

कवि - प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा

रचना - पुनपुन और अन्य कविताएँ

प्रकाशन - बोधि प्रकाशन

मूल्य - 120 रुपये